大園汽電共生股份有限公司

碳封存及地熱研究中心

中大地科院師資具有豐沛的碳封存與地熱研究量能,為整合中央大學碳封存與地熱相關的實驗室,對外爭取大型跨領域研究計畫,整合業界與其他研究單位之工程與研究量能,為國家及企業進行碳封存潛能場址研究、碳封存場設置、試驗、監測、驗證與風險評估;以及地熱能潛在場址調查,地熱場址開發、監測等工作。

設立緣由

因應國家「2050淨零排放」規劃,國發會於111年3月發布的「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」,明訂二氧化碳捕獲、再利用與地質封存(Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUS)為我國二氧化碳排放減量以及負排放的關鍵技術。臺灣2050淨零轉型路徑規劃,預期CCUS於2030進入示範階段、2050進入普及階段,逐年增加二氧化碳地質封存量,於2050時,CCUS達到40.2百萬噸二氧化碳的年處理量。於國家淨零轉型路徑規劃中,預期2050時,再生能源須佔我國總發電量60-70%。地熱能是基載型再生能源,2050淨零轉型路徑規劃,載明將由淺層逐漸往深層開發非傳統地熱能。

於民國111年5月,立法院討論,將「溫室氣體減量法」,修正為「氣候變遷因應法」。該法賦予2050淨零排放法源依據,也明定二氧化碳地質封存法規,成為碳封存的法源依據。

根據前期科技部能源國家型計畫之初步研究,臺灣西部麓山帶、桃園台地、西部平原、臺灣海峽等區域,具有487億噸的巨量二氧化碳地質封存潛能。於大屯火山群、宜蘭地區、廬山地區和花東地區等處,高度在1,000公尺之下、地下4,000公尺以內的區域,可開發的地熱蘊藏量達33.64 GW。最近國外前瞻研究,也指出於進行二氧化碳地質封存的同時,也可鑽井抽取部分已封存的深層二氧化碳,利用抽至地表的高溫二氧化碳進行地熱發電,冷卻的二氧化碳再回注至地下封存層,形成封閉迴路。此技術結合碳封存與地熱發電,稱為碳封存地熱(CO2-Plume Geothermal, CPG)。預期該項技術若發展成熟,我國也可於碳封存時,進行地熱發電,減低碳封存成本。國立中央大學地球科學院之研究專長為地下地質、礦物岩石、岩石力學、氣體地化、陸上與海洋地球物理探勘(震測、地電、重力、磁力)、地震、地殼變形、地下水、工程地質等專長,這些學術專長為二氧化碳地質封存與地熱能開發的關鍵知識與技術。自2007年來至今,國立中央大學成為我國二氧化碳地質封存研究的主導大學;也是地熱能研究的主導大學之一。

中大地科院師資具有豐沛的碳封存與地熱研究量能,足以成立研究中心,進行碳封存與地熱研究。中心成立目的為整合中央大學碳封存與地熱相關的實驗室,對外爭取大型跨領域研究計畫,整合業界與其他研究單位之工程與研究量能,為國家及企業進行碳封存潛能場址研究、碳封存場設置、試驗、監測、驗證與風險評估;以及地熱能潛在場址調查,地熱場址開發、監測等工作。除此之外,也將積極推動碳封存與地熱能開發之相關民眾溝通及教育宣導,並成為企業、學界、民眾的溝通及合作平台。本中心亦將網羅國內外傑出人才,投入碳封存與地熱能研究行列,協助國家減碳與綠能發展,奠定中央大學在碳封存與地熱能研究的主導角色。

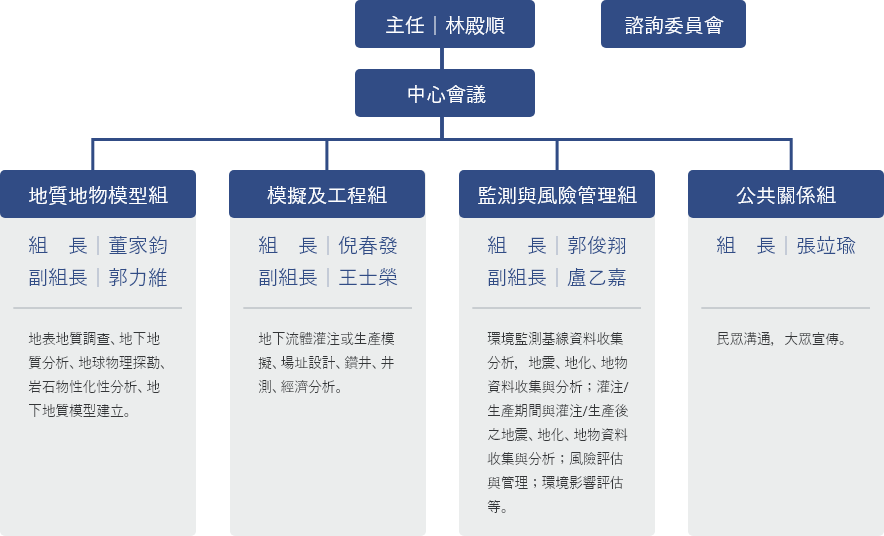

組織架構

本中心由所有中心聘任之助理教授(助理研究員)以上成員組成,並為中心決策單位「碳封存及地熱研究中心」之當然委員,其下設立運作委員會,執行中心會議之決議。中心設主任一名,主管中心之日常運作。中心主任之產生依規定辦理。

中心成員得依其專長,自由加入各研究組(可跨組),各組設定並執行研究議題。

中心主任及運作委員會檢視並追蹤各組運作目標,定期審查各組研究與設定目標進度,並予以必要之協助。中心主任並負責規劃協調跨組合作議題,以提升中心之競爭力。

本中心之運作,依研究屬性,分為四組,各組工作範疇如下:

灌注/生產期間與灌注/生產後之地震、地化、地物資料收集與分析;

風險評估與管理;環境影響評估等。

設置辦法

中心規劃

本中心遠程目標為協助國家以及企業設置商轉二氧化碳地質封存場以及開發深層地熱。推廣地熱及二氧化碳封存的相關知識,進行民眾溝通。協助國家與企業減碳,提升我國再生能源發電占比。

中心規劃由近程至遠程如下:

近程規劃 111年 - 119年

二氧化碳地質封存

- 調查全國陸域與海域盆地尺度潛在碳封存場址與封存量評估。

- 全國潛在封存場潛能排序。

- 協助主要排放源(如台塑石化股份有限公司、臺灣電力公司、中國鋼鐵股份有限公司),進行陸上或近岸碳封存先導試驗場建置與灌注後之監測與驗證。

- 爭取科技部有關2050淨零排放之「零碳前瞻技術先導示範驗證」研究計畫。

- 發展陸海跨域震測技術。

- 光纖監測技術發展。

- 建置全國碳封存地質資料庫。

地熱能

- 協助經濟部中央地質調查所、經濟部能源局與工業技術研究院,進行全國地熱潛在場址之地質與地物調查。

- 調查全國深層地熱發電潛能並排序優選場址。

- 碳封存地熱前瞻技術研究。

- 發展地熱能場址之開發及運轉期間之環境監測技術。

中程規劃 120年 - 129年

二氧化碳地質封存

- 協助政府開發離岸二氧化碳封存場址。

- 協助協助政府於臺灣北、中、南三區之陸域或近岸,建立二氧化碳地質封存集中場。該集中場可收集眾多二氧化碳小排放源所捕獲的碳,進行地質封存。

- 協助政府監管單位,評估與驗證商轉之二氧化碳地質封存場之二氧化碳灌注量,進行場址風險與安全評估。

地熱能

- 碳封存地熱技術進入先導試驗與示範階段。

- 協助政府設立,深層地熱發電先導與示範發電廠。

遠程規劃 130年 - 139年

二氧化碳地質封存

- 協助政府,進行外海封存場商轉。

- 協助政府監管單位,評估與驗證商轉之二氧化碳地質封存場之二氧化碳灌注量,進行場址風險與安全評估。

地熱能

- 協助政府碳封存地熱發電進入商轉階段。

- 深層地熱發電進入商轉階段。

歷屆主任

| 任期 | 姓名 |

|---|---|

| 2022/07/01 - 迄今 | 林殿順 教授 |

.jpg)